このページでは、医学的な話をテーマごとにまとめてあります。

記事のリスト 更新日 2026年1月5日

認知症について

認知症とは

認知症とは、何らかの疾患によって、これまでできていたことができなくなり、日常生活や社会生活に支障をきたすようになった状態を指します。

主な症状として、以下のようなものが認められます。

- 記憶障害:少し前のことが思い出せない、覚えていたことを忘れる

- 見当識障害:時間や日付の感覚がわからなくなる、どこにいるのかわからなくなる

- 実行機能障害:計画を立てることが難しくなる、家電やATMなどが使えなくなる

- 理解力・判断力の低下:考えるスピードが遅くなる、普段と違う状況に混乱する

認知症の症状の詳細については後述します。

認知症の原因となる疾患

認知症の原因としては、以下のようなものが挙げられます。

- アルツハイマー病(最も多く、約半数を占めます)

- 血管性認知症(2番目に多い)

- レビー小体型認知症(3番目に多い)

- 前頭側頭型認知症

- 正常圧水頭症

- 混合性認知症

- その他の神経変性疾患(進行性核上性麻痺など)による認知症

- 代謝性疾患に伴う認知症

- 慢性硬膜下血腫

これら以外にも、認知症の原因となる疾患は非常に多く存在し、100種類近くにのぼると考えられています。

専門外来では、認知症の原因を正確に見極めること、そして治療可能な認知症(treatable dementia)を見逃さないことが非常に重要となります。

治療可能な認知症(treatable dementia)

アルツハイマー病、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症などの神経変性疾患による認知症や、血管性認知症については、残念ながら現代医学において認知機能を改善させることはできません。

アルツハイマー病に対しては、抗アミロイド抗体薬による治療が開始されていますが、これも認知機能の低下速度を緩やかにする効果が期待されるものであり、認知機能の改善に至るものではありません。

一方で、認知症の中には治療可能なものが約5〜15%程度含まれているとされています。

以下に、代表的なものを示します。

- 正常圧水頭症

- 慢性硬膜下血腫

- 脳腫瘍

- 甲状腺機能低下症

- ビタミンB12欠乏症

- 葉酸欠乏症

- 側頭葉てんかん

- 多発性硬化症

- 反復する低血糖

- 薬剤性

- その他

これらを見逃さず、適切な治療につなげていくことも、認知症外来の重要な役割です。

そのために、問診や神経診察(全身の動きや反射の評価など)に加え、血液検査や頭部MRIなどの検査を行う必要があります。

また、アルツハイマー病などの根治が困難な認知症が主体である場合でも、治療可能な認知症が合併していることがあります。そのため、認知症の進行を少しでも遅らせる目的で、治療可能な要因については積極的に治療を行っていきます。

薬による認知機能の低下

意外と見落とされやすい原因の一つに、薬剤性の認知機能低下があります。

特に問題となるのは、抗コリン作用を有する薬剤です。

アルツハイマー病の主な治療薬である、ドネペジル(アリセプト、アリドネなど)、ガランタミン(レミニールなど)、リバスチグミン(イクセロン、リバスタッチなど)は、いずれもコリンエステラーゼ阻害薬に分類されます。これらの薬剤は、脳内のアセチルコリンを増加させることで、認知機能の維持を図るものです。

一方、抗コリン薬はこれとは逆の作用を有するため、認知機能を低下させる危険性があります。

- 睡眠薬や抗不安薬(特に長時間作用型のベンゾジアゼピン系)

- 三環系抗うつ薬

- 一部のパーキンソン病薬(トリヘキシフェニジル・ビペリデン)

- 第1世代の抗ヒスタミン薬(眠気の出やすいアレルギーの薬)

- H2受容体拮抗薬(一部の胃薬)

- 過活動膀胱薬(特にオキシブチニン)

特に、睡眠薬、胃薬、抗ヒスタミン薬は使用頻度が高いため、注意が必要です。

また、上記のリストに含まれない抗コリン作用が比較的弱い薬剤であっても、複数を併用することにより、認知機能に悪影響を及ぼす危険性があります。

このような薬剤の確認のため、受診時には必ずお薬手帳をご持参ください。

認知症の主な症状(中核症状)

認知症の主な症状(中核症状)には、以下のものがあります。

- 記憶障害

- 見当識障害

- 実行機能障害

- 理解力・判断力の低下

記憶障害とは、少し前のことが思い出せない、覚えていたことを忘れる、といった症状です。アルツハイマー病の初期から認められます。

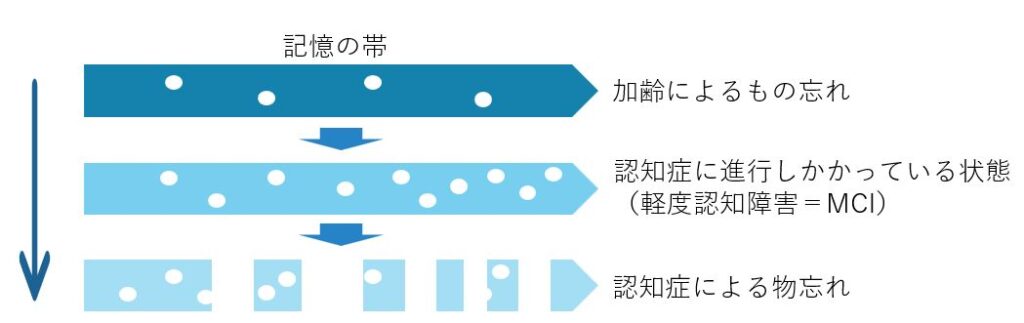

一方で、健常な場合であっても、物忘れがまったく起こらないわけではありません。

以下に、加齢による物忘れ(生理的な物忘れ)と、認知症による物忘れ(病的な物忘れ)の違いを示します。

なお、両者の間には中間的な段階の物忘れも存在しており、明確に区別することが難しい場合もあります。

見当識障害とは、時間や日付の感覚がわからなくなる、どこにいるのかわからなくなる、といった症状です。アルツハイマー病では、発症早期から日付がわかりにくくなるといった症状が認められます。

実行機能障害とは、計画を立てることが難しくなる、家電やATMなどが使えなくなる、といった症状です。

理解力・判断力の低下とは、普段と違う状況に混乱する、複雑なことを処理できなくなる、といった症状です。

認知症の周辺症状・BPSD

中核症状以外にも、周辺症状と呼ばれる問題行動が認められることがあります。

これらは BPSD(行動・心理症状) と総称され、日常生活能力の低下や、介護負担の増大につながります。

BPSDには、以下のような症状があります。

- 易怒性、暴言、暴力

- 抑うつ、食欲や意欲の低下

- 被害妄想、物盗られ妄想、嫉妬妄想など

- 徘徊

- 介護拒否

- 不安、興奮

- 幻覚

- 常同行動(同じ行動を繰り返す)、性的逸脱行動

これらの症状は、病気の進行そのものによって生じる場合もあれば、生活や介護の環境、投薬の影響によって引き起こされる場合もあります。

BPSDの対処法

BPSDに対処するにあたっては、まず以下の点を確認することが重要です。

- 体調不良がないか(痛み、便秘、頻尿など)

- 不適切な薬剤が使用されていないか(副作用により混乱をきたすことがあります)

- 生活環境が適切か(室温や照明、独居など)

- 不適切な介護や対応が行われていないか

これらの確認に加え、必要に応じて

- 介護サービスの見直し

- 薬物療法

を検討することがあります。

BPSDで困ったことがある場合には、専門医、ケアマネジャー、地域包括支援センターなどに相談することが大切です。

専門医では、体調不良や不適切な薬剤使用の有無について評価が可能です。

介護上の問題については、ケアマネジャーがケアプランの作成や見直しを行います。

ケアマネジャーがいない場合には、地域包括支援センターに相談するとよいでしょう。

また、BPSDが認められた際に、介護者が「注意する」「間違いを指摘する」「怒る・けなす」といった対応を行っていないかを振り返ることも重要です。

認知症では、「物忘れをしている」「うまくできていない」という自覚が乏しく、さらにそれを自分で修正することができません。そのため、何度注意されても行動が改善することはなく、「注意」や「間違いの指摘」は効果を示しません。

認知症介護においては、本人の現在の能力以上のことを求めないことが非常に大切です。

しかし、その一方で介護者の負担が増大すると、「怒る・けなす」といった言動につながりやすくなります。

そのため、介護保険サービスを上手に利用し、適度な距離を保つことで、介護負担の軽減を図ることが必要です。

BPSDへの対応では、環境調整や介護方法の工夫に加え、薬物療法が有効となる場合もあります。

薬物療法としては、統合失調症、うつ病、てんかんなどに使用される薬剤を転用することが多いのが現状ですが、アルツハイマー病に伴う興奮症状については、2024年にブレクスピプラゾールが適応を取得しています。

当院では、ブレクスピプラゾールを含め、副作用に十分注意しながら慎重に薬物療法を行っています。

BPSDに対する薬物治療では、症状を完全に消失させることを目標とするのではなく、介護上許容できる程度までの改善を目指すことが重要と考えられます。

その理由として、症状の完全な消失は困難であること、また、それを目指すことで薬剤の高用量投与が必要となり、副作用のリスクが高まることが挙げられます。

アルツハイマー病の薬物療法

現在用いられているいずれの薬剤も、アルツハイマー病そのものを改善させる効果はなく、病状の進行を抑制することを目的とした治療となります。

コリンエステラーゼ阻害剤

2007年に、初めてのアルツハイマー病治療薬としてドネペジル(アリセプト)が発売されました。その後、同系統の薬剤であるガランタミン(レミニール)やリバスチグミン(リバスタッチ、イクセロン)が相次いで使用可能となりました。

これらはいずれもコリンエステラーゼ阻害薬に分類され、脳内のアセチルコリンを増加させることで、認知機能の維持を図る薬剤です。

これらの薬剤は、意欲低下が認められる場合には改善傾向を示すことがありますが、一方で興奮を引き起こし、BPSDが悪化する可能性もあります。そのため、投与の適否については慎重な判断が必要となります。

各薬剤の特徴は以下のとおりです。

- リバスチグミン:貼付剤のみで、軽度から中等度のアルツハイマー病に使用可能です。

- ドネペジル:錠剤、ゼリー剤、貼付剤の剤型があります。

- ガランタミン:錠剤のみで、軽度から中等度のアルツハイマー病に使用可能です。

副作用として、吐き気などの消化器症状が認められることがありますが、内服薬と比べて貼付剤では消化器症状が少ない傾向があります。

NMDA受容体拮抗薬

2011年に、メマンチン(メマリー)が発売されました。

メマンチンは、NMDA受容体拮抗薬に分類される薬剤で、前述のコリンエステラーゼ阻害薬と併用することが可能です。

メマンチン自体は鎮静薬ではありませんが、興奮を抑え、落ち着きが得られる傾向があり、BPSDに対して一定の効果が期待されます。

剤型は錠剤のみで、中等度から重度のアルツハイマー病に使用可能です。

抗アミロイドβ抗体

2023年に抗アミロイド抗体薬であるレカネマブ(レケンビ)が発売され、翌2024年にはドナネマブ(ケサンラ)が発売されました。

これらは抗アミロイドβ抗体薬に分類され、アルツハイマー病の原因物質の一つであるアミロイドβに結合し、脳内から除去する作用を有します。従来の治療薬と比べ、より病気の本質に迫った治療薬であるといえます。

一方で、投与の対象は、アルツハイマー病による軽度認知障害(MCI)から軽度アルツハイマー病に限定されています。また、効果や副作用(ARIAと呼ばれる脳浮腫など)の観点から、できるだけ早期に投与を開始することが望ましいと考えられています。

薬剤自体が非常に高額であることに加え、投与可否の判定にはアミロイドPET検査や髄液検査といった追加検査が必要となり、いずれも容易ではありません。そのため、治療開始までのハードルは比較的高いといえます。

さらに、投与開始後は費用面の負担に加え、頻回の通院が必要となります。

治療スケジュールは以下のとおりです。

- レカネマブ:2週に1回の点滴治療を1年6か月間継続

- ドナネマブ:4週に1回の点滴治療を1年〜1年6か月間継続

いずれの薬剤においても、治療経過中に脳浮腫(むくみ)や脳出血が生じていないかを評価するため、定期的に頭部MRI検査を行う必要があります。

効果としては、1年6か月の投与期間において約25%の進行抑制が認められたとされています。しかし、金銭的負担(高額療養費制度の利用は可能)や頻繁な通院による負担が問題となるため、治療導入については十分な検討が必要です。

現時点では、抗アミロイド抗体薬を含め、アルツハイマー病を改善させたり、進行を完全に止めたりする治療法は存在しません。

しかし、これらの薬剤の使用に加え、身体的問題の是正、生活習慣の改善、社会的要因への介入などを行うことで、アルツハイマー病を含む認知症の進行を抑制できる可能性は十分にあります(認知症の発症抑制については後述します)。

早期発見・早期治療の重要性

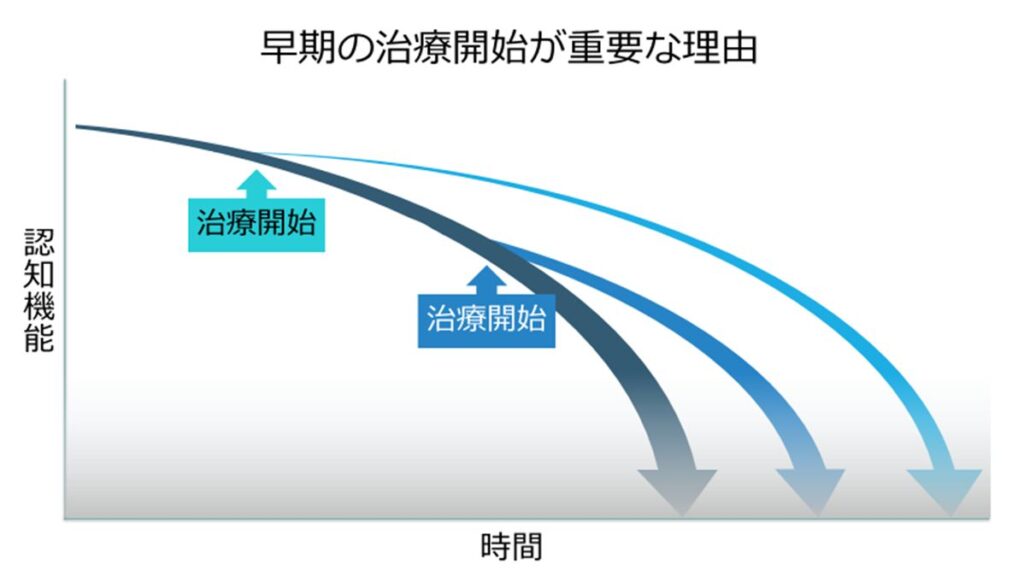

アルツハイマー病は、現時点では認知機能の改善を期待することはできず、進行を遅らせることが治療の主な目的となります。

そのため、下記の図に示すように、できるだけ早期から治療を開始し、認知機能が保たれている期間をできる限り長く維持していくことが重要です。

超早期発見と主観的記憶障害

前述のとおり、アルツハイマー病は、現時点では認知機能の改善を期待することはできず、進行を遅らせることが治療の主な目的となります。そのため、できるだけ早期から治療を開始し、認知機能が保たれている状態を長く維持していくことが重要です。

近年、抗アミロイド抗体薬による治療が登場したことにより、アルツハイマー病の発症前からの発見(超早期発見)の重要性が高まっています。

では、まだ発症していないアルツハイマー病を捉える手がかりは何でしょうか。

その一つとして注目されているのが、主観的認知機能低下(SCD:Subjective Cognitive Decline)です。

SCDとは、周囲からは明らかな認知機能低下を指摘されないにもかかわらず、本人が持続的に認知機能の低下を自覚している状態を指します。

これは、軽度認知障害(MCI)よりも前の段階に位置づけられると考えられています。

SCD → MCI → 認知症

SCDの段階では、アルツハイマー病のバイオマーカー(アルツハイマー病に関連して変化する検査所見)が陽性となる割合が、SCDを認めない場合と比べて高いことが知られています。また、将来的にMCIやアルツハイマー病へ移行するリスクも高いことが、近年の研究で明らかになってきています。

周囲から物忘れを指摘されていなくても、ご自身で物忘れが気になる場合には、一度ご相談ください。

精密検査をすぐに行わない場合であっても、経過を追っていくことで、進行が認められた際に早期治療につなげることが可能となります。

高齢者の薬について

副作用が出やすい傾向

一般的に、投与された薬は腎臓から排泄されるか肝臓で代謝され、体外に排出されていきます。

高齢者において、腎・肝ともに機能の低下を来しているため、通常の量を投与しても実質的に過量投与となる危険性があります。

また、特定の薬が効きにくい または 効きやすい といったこともあり、個別に投与量の調節を行う必要があります。

さらに、複数の疾患に対して数多くの薬が投与されていることが多いため、各々の相互作用や重複する副作用にも注意を払う必要があります。

こういった点から、通常の成人と比べ、高齢者への投薬は慎重さが必要となります。

通常、錠剤は1錠単位で処方するのですが、それでは効き過ぎてしまうことがあるため、0.5錠や0.25錠で処方することも少なくありません。こういった場合は、薬局に依頼し錠剤を割ってもらう必要があります。一手間かかりますが、こういった治療が必要なのが高齢者なのです。

薬について、昔と比べると1日1回の内服でよいものが増えました。これらの薬は内服の手間が省ける点で大変良いのですが、体内から出ていくまでにかかる時間(半減期)が長い傾向があります。

半減期が長い薬は、飲み始めてから効果が安定するまでに、おおよそ半減期の5倍程度の時間がかかるとされています。

例えば、高血圧でよく使われるアムロジピンの半減期は30時間以上となっています。安定して効果が得られるようになるまでに1週間かかる計算になります。

逆に、血圧が下がりすぎてしまって薬をやめたとしても、効果がなくなるまで少なくとも数日(計算上は1週間程度)はかかる計算になります。

生活習慣病

生活習慣病とは、食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒などの生活習慣が、発症や進行に深く関与する疾患の総称です。

具体的には、がん、循環器疾患(心臓や血管の病気)、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などが挙げられます。これらの疾患は、喫煙、高血圧、脂質異常症(高コレステロール血症)、糖尿病、過度の飲酒などが主な原因となって発症・進行します。

なぜ、生活習慣病を管理しないといけないのか?

生活習慣病は、初期には自覚症状に乏しく、患者さんご本人が特に不自由を感じることは少ない疾患です。しかし、そのまま放置すると、がん、心筋梗塞、脳梗塞、腎不全などを引き起こす危険性が高くなります。

これらの疾患は、生命予後に大きな影響を及ぼすだけでなく、たとえ命に直結しなくても、生活の質(QOL)を著しく低下させる可能性があります。

がんや心筋梗塞は言うまでもなく、脳梗塞によって麻痺などの後遺症が残ったり、腎不全により人工透析が必要となったりする事態を避けるためにも、生活習慣病を適切に管理していくことが重要です。

約100年前、ウィリアム・オスラー博士は

「人は血管とともに老いる」

という言葉を残しています。この言葉は、寿命が延びた現代において、ますます重要な意味を持つようになっています。

すなわち、血管の若さをいかに保つかが、健康寿命を延ばす鍵であると考えられます。そのため、高血圧、糖尿病、脂質異常症(コレステロール異常)の管理は非常に重要であり、できるだけ若い段階から適切にコントロールしていく必要があります。

特に近年では、LDLコレステロールの影響が注目されています。

生活習慣病をどのように管理していくのか

規則正しい生活、禁煙、適切な食事、運動習慣、飲酒量の低減、十分な休養といった生活習慣の改善は、生活習慣病の管理において非常に重要です。これらを抜きにして、生活習慣病の本質的な改善は望めません。

一方で、これらをすべて実践し、生活習慣病を完全に克服することは、現実には容易ではないのも事実です。

当院では、生活習慣の改善を基本としながら、必要に応じて薬物療法を併用する方針をとっています。その後、生活習慣の改善が得られ、状態が安定してきた場合には、薬の減量や中止を検討していきます。

高血圧や脂質異常症(コレステロール異常)、糖尿病などの薬について、「一度飲み始めたら一生飲み続けなければならない」と考えられる方も少なくありません。しかし、生活習慣の改善が十分に達成されれば、薬を中止できる場合もあります。

生活習慣を改善しないまま、薬物治療も行われず、不良な状態が放置されてしまうことこそ、最も避けるべき事態です。

無理のない生活改善と適切な治療を組み合わせながら、長期的に良好な状態を維持していくことが重要と考えています。

高血圧

高血圧は、日本では3人に1人が該当するといわれる非常に頻度の高い疾患です。

2025年に高血圧治療ガイドラインが改訂されました。

以前は年齢ごとに目標血圧が設定されていましたが、現在は全年代で共通の目標値が示されています。

- 家庭血圧:125/75 mmHg 未満

- 診察室血圧:130/80 mmHg 未満

また、ガイドラインでは以下の点が強調されています。

- 食塩摂取量:1日6g未満

(日本人の平均摂取量は約10gであり、達成は容易ではありません) - 体重管理:BMI 25未満

(BMIは「体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)」で算出します) - 降圧効果:収縮期血圧(上の血圧)を10mmHg下げることで、脳卒中や心疾患のリスクが約20%低下

- 治療の早期開始:治療を先送りせず、早い段階での降圧が重要

- 家庭血圧測定の重要性

- 適度な運動:ウォーキング+軽度の筋力トレーニング

- カリウム摂取

(※腎不全などでカリウム制限が必要な場合は除きます) - 節酒・禁煙

健康診断などで血圧が高めと指摘された場合には、一度医療機関を受診することをおすすめします。

二次性高血圧について

生活習慣の改善とは無関係に血圧が上昇する疾患も存在し、これらは二次性高血圧と呼ばれます。代表的なものとして、以下が挙げられます。

- 原発性アルドステロン症

- 腎血管性高血圧症

- 薬剤性高血圧(偽性アルドステロン症など)

- クッシング症候群 など

特に原発性アルドステロン症は、高血圧患者全体の**約5〜10%**を占めるとされており、実臨床においても決して稀な疾患ではありません。この疾患では、一般的な降圧薬が十分な効果を示しにくいことが多く、特にACE阻害薬やARBは効果が得られません。

また、下肢のむくみが強い、低カリウム血症を呈するといった特徴がみられることがあり、見逃さないことが重要です。

これらの二次性高血圧は生活習慣病ではないため、原因に応じた専門的な治療が必要となります。

2型糖尿病

糖尿病には、自己免疫疾患である1型糖尿病と、生活習慣病である2型糖尿病があります。

1型糖尿病は、血糖を下げるホルモンであるインスリンを分泌する細胞が、自己免疫反応によって破壊されることで発症します。その結果、インスリンがほとんど、あるいは全く分泌されなくなるため、インスリン注射による治療が必須となります。

2型糖尿病は、インスリン分泌の低下や、肥満などによって**インスリンの作用が低下する(インスリン抵抗性)**ことにより発症します。食事療法・運動療法に加え、薬物療法を行うことが多い疾患です。

一方で、一見2型糖尿病のようにみえる緩徐進行1型糖尿病(SPIDDM:Slowly Progressive Insulin-Dependent Diabetes Mellitus)が存在します。SPIDDMでは、通常の2型糖尿病と比べて時間の経過とともに血糖コントロールが悪化しやすいため、注意が必要です。

当院では、糖尿病が疑われた段階で、抗GAD抗体の測定を行い、鑑別診断を行っています。

近年、2型糖尿病に対する治療薬は大きく進歩しており、血糖コントロールは以前と比べて行いやすくなってきています。以下に、主な糖尿病治療薬をまとめます。

- スルホニルウレア薬(グリメピリドなど)

インスリン分泌を促進して血糖値を下げます。低血糖発作を起こす危険性があります。 - 速効型インスリン分泌促進薬(~グリニド)

スルホニルウレア薬よりも速やかにインスリン分泌を促します。食直前に内服する必要があり、低血糖のリスクがあります。 - ※ビグアナイド薬(メトホルミンなど)

肝臓での糖新生を抑制し、筋肉などでの糖利用を促進することで血糖値を下げます。インスリン分泌には関与しないため低血糖を起こしにくい一方、下痢などの消化器症状がみられやすく、まれに乳酸アシドーシスという重篤な副作用を起こすことがあります。 - チアゾリジン薬(ピオグリタゾン)

インスリンの効きを改善することで血糖値を下げます。浮腫が出やすく、心不全では使用しにくい薬剤です。一部で認知機能に対する良好な影響の可能性が指摘されています。 - αグルコシダーゼ阻害薬(ボグリボースなど)

小腸で糖類がブドウ糖に分解されるのを抑制し、糖質の吸収を遅らせます。腹部膨満感などの副作用が出やすい傾向があります。 - ※DPP-4阻害薬(~グリプチン)

食事により分泌されるインクレチンの分解を抑制し、血糖値を下げます。血糖値が低いときには作用しないため、単独では低血糖を起こしにくい薬剤ですが、まれに類天疱瘡などの皮膚副作用がみられます。 - ※SGLT2阻害薬(~グリフロジン)

腎臓での糖再吸収を抑制し、尿中に糖を排泄します。低血糖を起こしにくく、体重減少や心・腎保護効果が期待されます。一方で、尿量増加による脱水や、尿路感染症に注意が必要です。 - ※GLP-1受容体作動薬(~チド)

インスリン分泌促進、グルカゴン分泌抑制、胃排出抑制、食欲低下などにより血糖値を下げます。 - ※GIP/GLP-1受容体作動薬(チルゼパチド)

GLP-1受容体作動薬より強力で、より大きな体重減少効果が期待されます。吐き気、下痢、便秘、腹痛などの副作用があり、まれに膵炎を起こすことがあります。 - ※各種インスリン製剤

食直前に使用する超速効型から、週1回投与で長時間作用する製剤まで幅広く、血糖値に応じて組み合わせて使用します。インスリンポンプ療法は、主に1型糖尿病やコントロール不良の2型糖尿病で使用されます。

※の薬剤は、現在よく使用されているものです。

血糖測定方法も進歩しており、指先採血による従来法に加え、上腕にセンサーを装着して随時血糖を測定できる持続血糖測定器(フリースタイルリブレ)が利用可能です。当院でも、インスリン治療が必要な場合にはリブレを活用しています。

血糖管理の目標としては、HbA1c 6.0%未満を目指しますが、使用する薬剤や年齢、認知症の有無、低血糖リスクを考慮し、これより高い目標値で管理する場合もあります。

特に認知症のある高齢者では、低血糖が発見されにくく重篤化しやすいため、あえて高めのHbA1cで管理する必要があります。低血糖発作は脳に重大なダメージを与え、認知症の発症や進行の原因となり得るため、慎重な血糖管理が重要です。

脂質異常症(コレステロール異常)

通常、健康診断で測定される脂質項目は、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪(TG)です。

一般に、HDLコレステロールは高い方が望ましく、LDLコレステロールと中性脂肪(TG)は低い方が良いとされています。

脂質異常症は、高血圧や糖尿病と同様に動脈硬化を進行させ、脳梗塞や心筋梗塞のリスクを高める疾患です。また、LDLコレステロールが高いことは、認知症の発症リスクとなることも知られています。

なお、HDL、LDL、TGの異常はそれぞれ独立した動脈硬化の危険因子であり、「どれかが良ければ相殺される」ということはありません。

各脂質異常への対応

LDLコレステロールが高い場合

まず、食事療法・運動療法を行います。それでも目標値が達成できない場合には、スタチン系薬剤による治療を行います。LDLコレステロールの上昇には遺伝的要因が関与している場合も少なくなく、このようなケースでは薬物療法が特に重要となります。スタチン系薬剤で十分な効果が得られない場合は、エゼミチブの追加や、さらに強力にLDLコレステロールを下げる場合はPCSK9阻害薬を用います。2025年からはベムペド酸も使用できるようになっています。

中性脂肪(TG)が高い場合

食事療法・運動療法を行い、改善が得られない場合には、フィブラート系薬剤を使用します。中性脂肪は食事や飲酒の影響を強く受けるため、検査前に食事をすると高値となりやすく、空腹時での採血が必要です。

HDLコレステロールが低い場合

食事療法・運動療法を行います。フィブラート系薬剤によってHDLコレステロールの上昇がみられることもありますが、その効果は限定的と考えられています。そのため、薬物療法よりも生活習慣の改善が治療の中心となります。

脂質管理の目標値

各々の目標管理値は以下の通りとなります。

- HDLコレステロール:40 mg/dL 以上

- LDLコレステロール

- 他にリスクがない場合:160 mg/dL 未満

- 高血圧・糖尿病などのリスクがある場合:120~140 mg/dL 未満

- 心筋梗塞や脳梗塞の既往がある場合:100 mg/dL 未満

(場合によっては 70 mg/dL 未満が推奨されることもあります)

※ 近年、リスクのある方では、より厳格なLDL管理が推奨されています。

- 中性脂肪(TG):空腹時で 150 mg/dL 未満

食事療法・運動療法は非常に重要ですが、それだけで目標値を達成できない場合には、薬物療法を併用してでも適切な管理を行うことが必要です。

脂質異常症をしっかり管理することは、心血管疾患や認知症の予防につながります。

生活習慣病と認知症

生活習慣病は認知症の発症リスクとなる

脂質異常症(コレステロール異常)、高血圧、糖尿病といった生活習慣病は、認知症の発症リスクとなることが以前から指摘されてきました。

これらの生活習慣病は動脈硬化を引き起こし、脳梗塞の原因となります。脳梗塞によって認知機能が低下することは、比較的理解しやすいでしょう。

しかし近年では、脳梗塞を原因とする血管性認知症だけでなく、アルツハイマー病の発症にも生活習慣病が関与していることが明らかになってきています。その詳しいメカニズムについてはいくつかの仮説がありますが、ここでは割愛します。

認知症の発症リスクを下げるためには、中年期から生活習慣病を適切に管理することが重要であると考えられています。

ある研究では、中年期からLDLコレステロールが高い場合、将来的な認知症の発症リスクが約7%高くなると報告されています。同様に、高血圧や糖尿病も、それぞれ約2%ずつ認知症の発症リスクを高めると考えられています。

さらに、これら以外にも、生活習慣の改善など本人の心がけによって修正可能なリスク因子は多数存在しており、それらを総合的に管理することで、最大で約45%の認知症発症リスクを低下させられる可能性があるとされています。

この知見は、The Lancet Commission による報告(2024年)に基づくものです(出典:The Lancet Commissions Volume 404, Issue 10452p572-628August 10, 2024)。

認知症のリスクのうち修正(対応・治療)が可能なもの

認知症の発症リスクの中には、生活習慣の改善や治療によって修正(低減)可能な因子が複数存在します。主なものは以下のとおりです。

- 中年期からの高LDLコレステロール血症:7%

- 難聴:7%

- 教育不足:5%

- 社会的孤立:5%

- 頭部外傷:3%

- うつ病:3%

- 大気汚染:3%

- 運動不足:2%

- 喫煙:2%

- 糖尿病:2%

- 視力低下:2%

- 高血圧:2%

- 過度の飲酒:1%

- 肥満:1%

青:若年期からの修正が重要なもの

赤:中年期からの修正が重要なもの

紫:高齢期からでも修正可能なもの

このことから、認知症予防においては、とくに中年期からの対策が極めて重要であることが分かります。

これらの中には、現実的には完全な改善が難しい要因も含まれていますが、すべてを合計すると、最大で約45%の認知症発症リスクを低減できる可能性があるとされています。

なお、近年、先進国では認知症の発症リスク自体は低下傾向にあります。その背景には、教育水準の向上や生活習慣病に対する治療の進歩があると考えられています。

一方で、日本では高齢者人口の増加が著しいため、個人あたりの発症リスクは低下しても、当面は認知症患者の総数が増加することが予測されています。